I srael ist eines der Länder, die im Mittelpunkt der Weltpolitik und damit des allgemeinen Interesses stehen. Wie sieht es aus in diesem Staat des Nahen Ostens?

srael ist eines der Länder, die im Mittelpunkt der Weltpolitik und damit des allgemeinen Interesses stehen. Wie sieht es aus in diesem Staat des Nahen Ostens?

Von dem Wunsch angetrieben, diese Frage beantworten zu können, und durch mehrere Vortreffen über die aktuelle Lage in Israel informiert, brachen wir vierzehn Heidelberger Jugendliche am 27.Juli 2012 mit unseren Betreuern Daria Schefczyk und Otto Knüpfer – erfüllt von einer Mischung aus Aufregung und Vorfreude – zu dieser spannenden Fahrt auf. Als wir an diesem frühen Morgen am Harbigweg, zusammenkamen, waren wir alle noch etwas müde und eher weniger gesprächig, doch nach Otto Knüpfers Begrüßungsansprache wurde uns bewusst, dass wir tatsächlich dabei waren, eine ungewöhnliche Reise anzutreten: Das Flugzeug würde uns nach Israel bringen. Nun gab es keinen Gedanken mehr an Schlaf. Eine Einstellung, die sich übrigens auch die nächsten zwölf Tage lang halten sollte.

Nachdem wir uns über unsere israelischen Gastschwestern und -brüder ausgetauscht hatten, mit denen wir schon via E-Mail und Facebook in Kontakt getreten waren, drängte sich die Frage nach dem erlaubten Koffergewicht als Gesprächsthema in den Vordergrund. Natürlich hatten wir alle letztlich weniger als die maximal zugelassenen zwanzig Kilo eingepackt. Dennoch stand vor allem uns weiblichen Israelreisenden die Erleichterung wohl ins Gesicht geschrieben, als wir problemlos eingecheckt hatten und unsere Konzentration auf die Kontrolle des Handgepäcks richten konnten. Hierbei wurden Waffen in Charlottes Kosmetiktäschchen vermutet und ein pinkfabener Lippenstift als potentiell gefährliche Flüssigkeit identifiziert.

Endlich im Flugzeug angekommen und mit Zeitungen ausgestattet, durften wir dann den unglaublichen Komfort der Lufthansa erleben. Der kleine Bildschirm sorgte mit diversen Filmen, Serien und einer großen Musikauswahl für Unterhaltung und die Stewardessen für das leibliches Wohl. Jule flog zum allerersten Mal und war sichtlich froh, von Otto Knüpfer beruhigende Fakten über die Sicherheit des Flugverkehrs zu erfahren.

Als es auf die Landung zuging, begannen wir uns Gedanken darüber zu machen, wie wir unsere Gastfamilien begrüßen sollten und ob unsere Gastgeschenke wohl gut ankommen würden – sowohl in dem Sinne, dass sie den Flug heil überstanden hatten, als auch, ob sie wohl Anklang finden würden.

Zunächst musste aber die gründliche Einreisekontrolle der Israelis überstanden werden. Nachdem alle Fragen beantwortet waren – besonders ausführlich traf es Jakob -, waren wir schließlich alle froh, als es endlich zur Gepäckausgabe und ans Geldwechseln ging.

Während uns der Flughafen noch eine angenehme, ausschließlich durch Klimaanlagen erzeugte Kühle vorgaukelte, traf uns beim Verlassen des Gebäudes beinahe der Hitzschlag. Wir mussten glücklicherweise nur zwanzig Meter bis zu dem Bus, der uns nach Rehovot bringen sollte, zurücklegen. Und dieser Bus besaß das, nach dem vor allem die Israelis in den nächsten Tagen mit einem flehenden Gesichtsausdruck verlangen sollten: Air Condition.

Bald trafen wir am Havayot Center in Rehovot ein, welches unser täglicher Treffpunkt bei allen Unternehmungen war. Dort wurden wir überschwänglich von unseren Gastfamilien begrüßt. Den Rest des Tages sowie den ganzen Samstag verbrachten wir dann in unseren Familien. Schwimmen stand hier bei allen auf dem Programm – teilweise im hauseigenen Swimmingpool, teilweise im öffentlichen Schwimmbad und natürlich auch im nahen Mittelmeer.

Auch den Schabbat durften wir hier hautnah beim traditionellen Essen am Freitagabend inklusive gesungenem Gebet des Familienvaters erleben. Am Samstag trafen wir uns bereits zur ersten Party im Haus einer der Gastfamilien und lernten die Lebens- und Feierfreude unserer Austauschpartner kennen. Insofern war unser Programm für Sonntag recht gnädig. Wir mussten nicht allzu früh aufstehen und besuchten zwei Museen in Rehovot, die zur Freude aller Sitzplätze und Klimaanlagen besaßen.

Das erste war das „Ayalon-Institut“, eine ehemaliges ländliches Kollektiv (Kibbuz), in dem man vorbereitet wurde, später in einem Kibbuz leben und arbeiten zu können. Das war allerdings nicht der eigentliche Zweck der Einrichtung. Denn unter den Wäschetrommeln dieses Lehrortes verbarg sich ein im wahrsten Sinne des Wortes explosives Geheimnis: Rund acht Meter in der Tiefe wurde hier Munition hergestellt für den Kampf der jüdischen Untergrundarmee gegen die damalige Besatzungsarmee der Briten. Interessant und lustig fand ich eine kleine Geschichte, die uns erzählt wurde: Diejenigen innerhalb des Kibbuz, die nichts von den geheimen Machenschaften unter den Wäschetrommeln wussten, wurden von den Eingeweihten als ‚Giraffen’ bezeichnet. Weil Giraffen so groß sind, dass sie immer wissen, was in der Ferne passiert – aber keinen blassen Schimmer von dem haben, was vor ihren eigenen Füßen vor sich geht.

Im Verlauf der Führung lernten wir – also gleich am ersten Tag unseres Programms – anhand eines Dokumentarfilmes den cineastischen Hang der Israelis kennen. Wir erlebten auch später kaum eine Führung, deren Beginn oder Abschluss nicht durch das Zeigen eines Filmes gebildet wurde.

Im „Minkoff Grove National Citrus Museum“ ging es um den traditionellen Anbau von Zitrusfrüchten. War die Umgebung Rehovots früher ein Weinbaugebiet, so änderte sich dies, als 1904 die ersten Zitrusfrüchte angepflanzt wurden. Der landwirtschaftliche Fokus richtete sich nun immer mehr auf den Anbau von Zitrusfrüchten und, als 1920 der Bahnhof in Rehovot errichtet war, entwickelte sich die Stadt zum größten Verpackungs- und Exportzentrum. Am Abend fand eine Karaoke-Party statt, bei der wir die Gastgeber für wahre deutsche musikalische Perlen wie „Disco Pogo“ von den Atzen begeistern konnten.

Am Montag stand eine Exkursion in den Norden Israels auf dem Programm. Die Golanhöhen, ein Hochplateau vulkanischen Ursprungs zwischen dem See Genezareth und Damaskus, beeindruckten uns sehr; hier waren wir an einem Brennpunkt des Nahost-Konflikts. Die politische Situation und die geographische Lage waren uns bisher zwar bekannt gewesen, hatten aber allein durch die räumliche Distanz immer eine gewisse Abstraktion besessen. Umso mehr blieben uns die stacheligen Abgrenzungszäune, die wir vom Bus aus sahen, im Gedächtnis.

Dieses von der Krise geprägte Gebiet ließen wir dann hinter uns, um uns besonderen christlichen Plätzen zuzuwenden. Die Brotvermehrungskirche im westlichen Teil von Tabgha, die als der Ort gilt, an dem die ‚Speisung der Fünftausend’ stattfand, löste selbst bei den weniger religiös Orientierten unter uns ein besonderes Gefühl aus. Auch in Kapernaum kamen wir mit den Ursprüngen des Christentums in Berührung.

An diesem Tag liefen wir zwar nicht viel, dafür aber oft in der prallen Sonne. Die erste, die zum Opfer der Hitze wurde, war eine Israelin. Und dazu noch meine Austauschpartnerin, der es glücklicherweise wieder besser ging, nachdem sie einen Tag zu Hause geblieben war.

Den erfrischenden Abschluss dieses Tages bildete ein Bad im See Genezareth, das uns allen eine große Freude bereitete und uns die anstrengende Hitze des Tages vergessen ließ.

Der Dienstag war der Jerusalem-Tag. Der Besuch Yad Vashems wurde für uns alle zum emotional stark berührenden Erlebnis, das uns sicherlich viel Kraft kostete und uns bedrückte, gleichzeitig aber auch das Gefühl hinterließ, dass das Aufrechterhalten der Erinnerung an jene schreckliche Zeit eine Wiederholung solcher Grausamkeit verhindern könne. Nach einer rund dreistündigen Führung legten wir einen Kranz nieder. Die Israelis gestalteten mit Liedern und Gebeten eine Gedenkfeier. Dies war für uns ein wichtiges Ritual, um unseren Gang nach Yad Vashem mit dem Ausdruck unserer Anteilnahme und unseres Bestrebens, die Zukunft besser zu gestalten als die Vergangenheit, abzuschließen.

Nun ging es mit unserem vorzüglichen Führer Abraham in die Altstadt von Jerusalem. Mit angehaltenem Atem standen wir vor der Klagemauer, schlenderten durch belebte Gassen und ließen uns von der Atmosphäre in Jerusalem mitreißen. Die Geschäftigkeit und ständige Bewegung und gleichzeitig die religiöse Kraft, die von allen heiligen Orten ausgeht, machen den Charme dieser Stadt aus. Unsere Herzenswünsche schrieben wir mit nachdenklichem Gesichtsausdruck und teils sehr bewegt auf Zettel, die wir dann in die Klagemauer steckten. Denn wenn man einen speziellen Wunsch hat, ein relevantes Gebet sprechen möchte, dann ist man vor der Klagemauer stehend unmittelbar in der Nähe Gottes. Selten habe ich einen Ort mit einer solchen spirituellen Ausstrahlung erlebt, die natürlich auch von den vielen betenden Gläubigen geprägt wurde, die als Zeichen des Respekts rückwärts von der Klagemauer wegliefen. Auch Charlotte, die sich selbst nicht als gläubig bezeichnet, wurde von diesem Ort berührt.

Ursprünglich hatte das Programm unserer Gastgeber den Besuch der Grabeskirche in Jerusalem nicht vorgesehen. Doch Otto Knüpfer setzte ihn für uns durch, wofür wir alle sowohl in dem Moment als auch nun im Nachhinein sehr dankbar sind, da sich unser Gang dorthin als eines der Highlights unserer Israelfahrt herausstellte. Zunächst führte uns unser höchst kompetenter Guide Abraham auf dem Weg zur Grabeskirche durch den arabischen Bazar. Dadurch hatten wir die einmalige Möglichkeit, das bunte Treiben im arabischen Viertel kennenzulernen. Auf unserem ganzen Weg stellten die Gebäude, auf die wir einen Blick erhaschen konnten, Sehenswürdigkeiten dar. Sei es schlicht aufgrund der uns fremden, sehr schönen architektonischen Struktur oder aufgrund der Tatsache, dass man in Jerusalem an jeder Ecke einen religiös relevanten Ort finden kann. Der wohl wichtigste dieser Plätze ist die Grabeskirche.

Sie zählt naturgemäß zu den wichtigsten Heiligtümern des Christentums und ist der Überlieferung nach an der Stelle der Kreuzigung und des Grabes Jesu erbaut. Abraham erzählte uns nun vor der Grabeskirche von deren bewegter Geschichte. Kurios: Eine alte Holzleiter steht immer noch auf der Fassade über dem Eingang. Sie soll Mönchen im 19. Jahrhundert den Einstieg in die Kirche ermöglicht haben, wenn die Tore aus behördlichen Gründen geschlossen waren. Keiner darf sie entfernen – die israelischen Behörden ließen die festgelegte Aufteilung von Raum und Rechten, also den „status quo“, bestehen, als ihnen nach dem Sechstagekrieg 1967 die Verwaltung der Altstadt zufiel. Dieser „status quo“ darf nicht verletzt werden. Gerade wenn man bedenkt, dass die Grabeskirche sich heute in der Hand von sechs verschiedenen christlichen Konfessionen befindet (griechisch-orthodoxe, römisch-katholische, armenisch-apostolische, syrisch-orthodoxe, äthiopisch-orthodoxe Tewahedo und koptische Kirche), ist es ein Geschenk, dass wir die Möglichkeit hatten, sie ungehindert zu besuchen.

Schon beim Betreten der Kirche bekamen wir eine Gänsehaut, die sich beim Beten in der Ädikula über dem Grab (die 14. Station der Via Dolorosa) verstärkte. Es blieb uns sogar noch genug Zeit, den Golgotafelsen, die Stelle, an der Jesus am Kreuz gestorben ist, zu sehen und zu berühren. Über diesem befinden sich gleich zwei verschiedene Altäre – der römisch-katholische Kreuzannagelungsaltar (11. Station) sowie der griechisch-orthodoxe Kreuzigungsaltar (12. Station).

An einem solchen Ort wie der Grabeskirche geht es nicht nur um den religiösen Hintergrund; es ist auch das Wissen um die lange, nicht immer konfliktfreie Geschichte eines solche Heiligtums, das vielen Generationen von Menschen Trost und Hoffnung gespendet hat und immer einen Zufluchtsort darstellte, das den Besuch eines solchen Platzes zu einem besonderen Erlebnis macht. Bei unserem Besuch wurde von Franziskanermönchen gerade eine feierliche Zeremonie abgehalten, was wiederum zu der magischen Stimmung vor Ort beitrug. Wir waren sehr froh, uns für diesen Abstecher zu einer der bedeutendsten Kirchen der christlichen Religion entschieden zu haben. Dementsprechend zufrieden trafen wir uns dann beim Jaffator mit den Gastgebern und den zwei Mitgliedern unserer Gruppe, die nicht mitgekommen waren. Als ich begeistert von der Kirche des heiligen Grabes berichtete, warf man mir den einen oder anderen leicht irritierten Blick zu. Und es ist wahr – man kann dieses Gefühl nur nachempfinden, wenn man selbst einmal in der Grabeskirche war.

Nach diesem ereignisreichen Tag fielen wir an jenem Abend erschöpft in unsere Betten. Das war auch gut so, denn am Mittwoch stand uns der Beginn einer zweitägigen Tour in die Wüste bevor. Erste Station was das „Israeli Air Force Museum“, das uns anhand eines in einem Flugzeug abgespielten Films und einer Menge ausgestellter Flugzeuge die Geschichte der israelischen Luftwaffe näherbrachte. Wir konnten Fotos von uns in einigen der Flugzeuge, die man betreten durfte, machen – so gab es auch für uns Mädchen einen interessanten Aspekt dieser Station. Bei dieser Gelegenheit kamen einige von uns mit ihren Austauschpartnern bezüglich der Armee ins Gespräch und uns wurde bewusst, wie viel Wert die Israelis auf ihre Verteidigungsfähigkeit und ihre militärische Stärke legen. Selbst die Jugendlichen, die selber bald für mindestens zwei bis drei Jahre in der Armee dienen werden, nehmen dies als selbstverständliche Pflicht hin, auf die sie regelrecht stolz sind.

Auf unserem Weg machten wir in Arad Halt an einem Einkaufszentrum, in dem sich ein Stand für die typischen Kosmetika mit Salz aus dem Toten Meer befand. Hier sollten diese Schönheitsartikel wesentlich billiger sein als in den Souvenirshops direkt am toten Meer. Schon bald entwickelte sich dieser Stand zum Magneten für unsere Gruppe und vor allem Daria Schefczyk und Charlotte waren nur mit List und Tücke von der vertrauenswürdig wirkenden Verkäuferin wegzulocken, die immer neue Produkte, die man doch einmal testen oder am besten gleich kaufen müsse, hervorzauberte. Doch glücklicherweise wurden sie aus ihren Fängen befreit.

Nun ging es weiter zu unserem Tagesziel, nämlich zum Beduinencamp Kfar Hanokdim. Nach einer kurzen Umfrage am Ende unserer Reise war klar, dass den meisten dieses Camp und die Übernachtung dort am besten gefallen hat. Kein Wunder, es wurde uns auch wirklich viel geboten. Als wir am Mittwochnachmittag ankamen – eine etwas erschöpfte Gruppe, deren Mitglieder sich an überdimensional große Wasserflaschen klammerten und hofften, dass die Flüssigkeiten niemals die Umgebungstemperatur annehmen würden – wurden wir von den Beduinen in einem gemütlichen Zelt mit drei Tassen Tee versorgt und durften uns an einem Buffet bedienen. Außerdem wurden uns die Gepflogenheiten und der Lebensstil dieses Nomadenvolkes vorgeführt.

Um das Gefühl, ein echter Beduine zu sein oder zumindest für kurze Zeit wie einer zu leben, noch mehr zu unterstützen, schloss sich ein gemeinsamer Kamelritt an. Dabei konnte sich ein Kamel, obwohl die Tiere doch eher als friedlich und ausgeglichen gelten, nicht beherrschen und zeigte sich von seiner dunklen Seite. Friederike büßte das mit einem Biss in den Unterschenkel. Wir sind uns sicher, dass das Tier dies aus Zuneigung tat, die es nicht anders auszudrücken wusste. Sonst zeigten sich unsere Kamele als treue Reittiere und wir konnten den Ritt durch die Wüste genießen.

Um das Gefühl, ein echter Beduine zu sein oder zumindest für kurze Zeit wie einer zu leben, noch mehr zu unterstützen, schloss sich ein gemeinsamer Kamelritt an. Dabei konnte sich ein Kamel, obwohl die Tiere doch eher als friedlich und ausgeglichen gelten, nicht beherrschen und zeigte sich von seiner dunklen Seite. Friederike büßte das mit einem Biss in den Unterschenkel. Wir sind uns sicher, dass das Tier dies aus Zuneigung tat, die es nicht anders auszudrücken wusste. Sonst zeigten sich unsere Kamele als treue Reittiere und wir konnten den Ritt durch die Wüste genießen.

Am Abend servierten uns die Beduinen ein leckeres Essen, zu dem manche sogar in neuen, sehr schicken Kleidern – frisch erworben im Beduinensouvenirshop – erschienen; der sonst eher staubigen Wüste wurde damit eine Prise Glamour verliehen.

Die Nacht im gemeinsamen Zelt verbrachten wir zunächst damit, uns allen bekannte Lieder zu singen. Tomer begleitete uns hierbei auf der Gitarre. Ein paar Deutsche verkrümelten sich dann in die Randgebiete des Camps, um Mondscheinfotos zu schießen. Allein die unglaubliche Wüstenlandschaft, bei Nacht, im Schein des Mondlichts, bot ein tolles Motiv für alle begeisterten Fotografen unter uns. Außerdem konnten wir dort den Sternenhimmel bestaunen. Aber natürlich waren wir rechtzeitig zu einer Runde „Wahrheit-oder-Pflicht“ im Zelt zurück. Dabei bewies Svenja Ehrlichkeit, Charlotte Schwindelfreiheit und Winona beeindruckte uns mit ihrer beinahe übernatürlichen Fähigkeit, Menschen anhand eines Kusses auf die Wange zu erkennen. Nach dem Spiel saßen wir draußen an einem Lagerfeuer und setzten unsere gemeinsame musikalische Einlage fort, die in einem Geburtstagsständchen für eine englische Besucherin, die zufällig auch an unserer Feuerstelle saß und bei den Beduinen in ihr neues Lebensjahr hineinfeiern wollte, gipfelte.

Morgens, so ungefähr um halb vier, waren die ersten Rufe nach Ruhe im Zelt zu vernehmen, da die Ersten schlafen wollten. Gegen halb fünf machte sich eine kleine Gruppe derer, welche die Aussicht auf Schlaf im Zelt zu Recht als utopisch abgestempelt hatten, auf die Suche nach unserer einzigen Hoffnung: Kaffee. Den fanden wir zwar tragischerweise nicht, dafür stießen wir aber auf zwei freundliche Beduinen, die uns mit Keksen und dem obligatorischen Tee ausstatteten. Auch Otto Knüpfer schloss sich dieser Truppe und ihrer frühmorgendlichen Suche an und beruhigte die Hungrigen unter uns: Nach unserem Masada-Aufstieg würden wir noch einmal ausgiebig frühstücken.

Die Busfahrt durch die Wüste bei Nacht erlebte die eine Hälfte von uns in Morpheus’ Armen und die andere Hälfte voll andächtiger Begeisterung, da sich die ungewohnte Landschaft durch die spärliche Beleuchtung in besonderer Schönheit zeigte. An der ehemaligen jüdischen Festung Masada angekommen, mussten wir uns dann mit dem geplanten Aufstieg abfinden, selbst wenn der steile Weg nicht gerade verlockend wirkte. Dennoch erklommen wir die Festung, die am südwestlichen Ende des toten Meeres liegt, noch vor Sonnenaufgang. Nicht nur die Erkenntnis, dass der hinter uns liegende Weg zwar etwas steil, aber nicht wirklich lang war, sondern auch der Anblick des Plateaus und die atemberaubende Aussicht stimmten uns fröhlich. Wir hatten es tatsächlich vor Sonnenaufgang geschafft – und damit die beeindruckend schöne Landschaft , das tote Meer sowie die aufgehende Sonne als Motive für richtig schöne Fotos. Auf der Plattform konnte man Mosaike, Überreste der Festung und eine Modell Masadas besichtigen. Nach dem Abstieg und unserer Rückfahrt ins Beduinencamp erwartete uns ein sehr leckeres Frühstück. Dann musste gepackt werden. Zu unserem Bedauern war es bereits Zeit, die Beduinen zu verlassen.

Über diese Tatsache wurden wir allerdings von unserem nächsten Programmpunkt hinweggetröstet: Wir fuhren ans Tote Meer! Dieses liegt ca. 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Doch neben seiner geographischen Lage ist auch die Beschaffenheit des Wassers sehr besonders – es hat nämlich einen Salzgehalt von 33 Prozent, wodurch man im ‚Wasser’ nicht wirklich schwimmt, sondern vielmehr im Wasser schwebt. Natürlich entstanden nun die obligatorischen Fotos, wie wir im Wasser auf dem Rücken liegend Zeitschriften lasen, ohne dass es irgendeine Anstrengung oder gar Bewegung von uns erforderte. Am Toten Meer aßen wir auch zu Mittag und hatten noch genügend Zeit, um die Preise der bereits erwähnten Kosmetika hier mit denen aus dem Einkaufszentrum in Arad zu vergleichen. Das Ergebnis: Wir hatten wirklich etwas Geld gespart.

Über diese Tatsache wurden wir allerdings von unserem nächsten Programmpunkt hinweggetröstet: Wir fuhren ans Tote Meer! Dieses liegt ca. 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Doch neben seiner geographischen Lage ist auch die Beschaffenheit des Wassers sehr besonders – es hat nämlich einen Salzgehalt von 33 Prozent, wodurch man im ‚Wasser’ nicht wirklich schwimmt, sondern vielmehr im Wasser schwebt. Natürlich entstanden nun die obligatorischen Fotos, wie wir im Wasser auf dem Rücken liegend Zeitschriften lasen, ohne dass es irgendeine Anstrengung oder gar Bewegung von uns erforderte. Am Toten Meer aßen wir auch zu Mittag und hatten noch genügend Zeit, um die Preise der bereits erwähnten Kosmetika hier mit denen aus dem Einkaufszentrum in Arad zu vergleichen. Das Ergebnis: Wir hatten wirklich etwas Geld gespart.

Nach unserem spektakulär schwerelosen Bad und dem schönen Nachmittag am Strand fuhren wir zurück nach Rehovot. Die Fahrt dauerte ungefähr zwei Stunden und es bestätigte sich der Verdacht, den wir schon länger gehegt hatten: Bei unserem Bus handelte es sich um einen eigenen Kosmos, in dem eigene Gesetze herrschten. In diesem Kosmos war unser israelischer Begleiter Shaul der Popstar, den es immer wieder überkam, uns lautstark mit dem Friedenslied „Shalom alechem“ zu befeuern. Dies verdarb zwar allen von den vielen Partys Gebeutelten die Möglichkeit zu schlafen, denn ein größerer Teil seines Publikums verlieh Shaul ein Gefühl der Anerkennung, indem er mitsang. Dies wurde als Begeisterung interpretiert und führte zu weiteren Gesangsdarbietungen, obwohl doch ein guter Teil der Buspassagiere die Fahrt durch die Wüsteneinöde zur Verminderung ihres Schlafdefizits genutzt hätten. Zudem fanden unsere israelischen Freunde großes Interesse an der digitalen Uhr im Bus. Vor allem wenn sie eine besonders interessante Zahlenkombination wie z. B. 15:15, 16:16 usw. anzeigte, gab das Anlass zu unüberhörbarer Freude, die in lautem Klatschen und dem Lied „Disco Pogo“ ihren schlafstörenden Ausdruck fand. Dieses physisch und stimmlich doch recht auslaugende Ritual hielten sie ganze zehn Tage lang durch – und das sogar außerhalb des Busses.

Am Freitag ging es nach Tel Aviv. Unser Lieblingsfremdenführer Abraham weihte uns in die Geheimnisse der Stadt ein. Ein besonderes Schmankerl war der Besuch in der lutherischen Immanuelkirche; dort kamen in den Genuss eines kleinen privaten Klavierkonzerts. Wir frühstückten im idyllischen Innenhof gegenüber der Kirche und auch der von vielen geäußerte Wunsch nach einer Möglichkeit zum ausgiebigen Shopping wurde an diesem Tag in Jaffa erfüllt. Dort brachen wir in kleineren Gruppen auf, um unser Talent zum Feilschen beim Erwerb von mehr oder minder hochwertigen Schmuckstücken unter Beweis zu stellen.

Zurück in Rehovot blieben wir in kleineren Konstellationen zusammen und besuchten das große Einkaufszentrum, da noch niemand das Bummeln satt hatte. In der Mall aßen wir auch zu Mittag und es stellte sich heraus, dass unsere Austauschpartner die besten Adressen für Falafel, Pizza und Eis kannten.

Für den Abend war ein Treffen im Bowlingcenter arrangiert. Es gab viel zu lachen, einige Strikes und Gesangseinlagen. Für einen Mitternachtssnack machten wir uns auf gen Innenstadt und besuchten mehrere angesagte Lokalitäten. Nach und nach verließen uns die ersten von der Müdigkeit Geplagten. Am frühen Morgen fuhr dann nur noch ein kleines, Lieder von Christina Aguilera trällerndes Grüppchen mit dem Taxi nach Hause.

In dieser lustigen Nacht wurde uns besonders bewusst, wie gut unser Verhältnis zu unseren Gastgebern bereits geworden war. Wir brauchten sie nicht nur um uns nachts in Rehovot zurechtzufinden; es war einfach schön sich näher kennenzulernen und mit ihnen Spaß zu haben. Inzwischen waren sie schon zu echten Freundinnen und Freunden geworden.

Der Samstag war, wie nach der Beschreibung der letzten Nacht wohl nicht unbedingt gesagt werden muss, der „Recreation“ vorbehalten. Allister ging beispielsweise mit ihrer Gastfamilie ins Schwimmbad, während Svenja und Danielle, Charlotte und Michal, Inbar und Anna sowie meine Gastschwester Marom und ich den Swimmingpool im Garten meiner Familie zu unserem Hauptaufenthaltsort machten. Später stießen auch Jakob und Tomer sowie Roy und Luca zu uns, um den Nachmittag gemütlich ausklingen zu lassen. Die Feier in Danielles Haus am Abend bildete den Abschluss eines gelungenen Tages.

Von Handyweckern oder Gasteltern geweckt und mit Frühstück versorgt trafen wir alle am Sonntagmorgen gegen neun Uhr am Havayot Center ein. Das Ziel unseres Sonntagsausfluges war das 1934 von dem Chemiker und späteren ersten israelischen Präsidenten Chaim Weizmann gegründete „Daniel Sieff Research Institute“. Unter dem weltweit bekannten Namen „Weizmann Institute of Science“ wurde die naturwissenschaftliche Ausbildungs – und Forschungsstätte erst ab dem 2. November 1949 bekannt. Bereits bei der Eröffnung beschrieb Weizmann die Gründung des Instituts als „Erfüllung einer Vision.“

Das Institut sollte sich seiner Ansicht nach nichts Geringeres zum Ziel setzen als „viel zum Wohle Israels beizutragen und – wenn Frieden in den Nahen Osten kommt – Gutes für unsere Nachbarn und die Menschheit zu tun.“ Ein meiner Ansicht nach sehr wichtiger Aspekt, denn hier wird die Forschung nicht nur als wissenschaftlicher Vorgang sondern auch als Faktor zur Gestaltung einer friedlichen und besseren Zukunft betrachtet. Über Grundlagenforschung wissenschaftliche Ziele zu erreichen ist sicherlich erstrebenswert, doch ebenso erstrebenswert ist es, über eine gemeinsame wissenschaftliche Basis freundschaftliche Verbindungen zu anderen Ländern herzustellen und einen Beitrag zu neuen technologischen Entwicklungen zu leisten, welche unser aller Zukunft bereichern werden. Der ungefähr einen Quadratkilometer umfassende Campus, in dem rund 2600 Forscher, Techniker und Studenten tätig sind, beeindruckte uns auf den ersten Blick mit einer sehr grünen und sehr liebevoll angelegten Parkanlage und schicken Gebäuden, die die Institute beherbergen und viel Wohnraum für Gäste bieten.

Auch das Wahrzeichen des Instituts, der Koffler-Teilchenbeschleuniger mit angebauter Sternwarte, machte einigen Eindruck auf uns. Zu unserer Führung durch den wissenschaftlichen Bereich gehörte der obligatorische Film über die Notwendigkeit der Grundlagenforschung in den Bereichen Physik, Biochemie, Biologie, Mathematik, Informatik und Chemie. Dieser Art von Forschung liegen nämlich alle Erfindungen und Technologien zugrunde, die uns heute das Leben einfacher machen oder es versüßen (wie zum Beispiel die Herstellung von Popcorn).

Auch die Besichtigung des Hauses von Chaim Weizmann und seiner Familie wurde mit einem kurzen Film eingeleitet. Die Frage, wie Weizmann seinen prächtigen Familiensitz finanzieren konnte, lässt sich durch einen Blick auf die wissenschaftliche Karriere des ehemaligen Präsidenten beantworten: Während des Ersten Weltkriegs agierte er in der Position des Direktors des Britischen Munitionslabors. Damals wurde er berühmt, weil er die Aceton-Butanol-Gärung durch ein Bakterium aus der Gattung der Clostridien (genauer gesagt durch Clostridium acetobutylicum) entwickelte. Diese Form der enzymatischen Synthese für Aceton war auch militärisch äußerst relevant, da Aceton für die Herstellung des Schießpulvers Kordit unverzichtbar ist und eben dieses einen wichtigen Faktor für den Erfolg der Alliierten darstellte. Für diese chemische Leistung erhielt Weizmann einige Patente, die wohl auch zum Wohlbefinden seiner Familie in seinem wunderschönen Haus beitrugen. Neben Weizmanns Bibliothek und Schlafzimmer erregte aber vor allem ein ganz besonderes, im Hof vor dem Haus ausgestelltes Fahrzeug unsere Aufmerksamkeit : Ein „Ford Lincoln Cosmopolitan Car“, eines von achtzehn Exemplaren dieser Art, speziell auf die Bedürfnisse des amerikanischen Präsidenten zugeschnitten und somit auch als Präsidentenauto für Weizmann hervorragend geeignet. Es ist ein Geschenk von Henry Ford aus dem Jahre 1950. Nicht weit weg von diesem edlen Gefährt befindet sich der Teil des Gartens, in dem sich die Gräber von Chaim Weizmann und seiner Frau Vera Weizmann befinden. Auf seinen eigenen Wunsch wurde er hier beerdigt, nahe seinem Institut und Hause. In den Grabstein wurde das Emblem des Weizmann-Instituts, der Baum des Lebens, gemeißelt, ein weiterer Indikator für Weizmanns Leidenschaft für die Naturwissenschaft.

Und eben diese Passion war es auch, die uns an diesem Tag im Weizmann Institut nahegebracht wurde und die wir sogar bei unserem Besuch im „Clore Garden of Science“ hautnah erleben durften. In diesem Mitmachmuseum unter freiem Himmel konnten dem Prinzip der archimedischen Schraube auf praktische Art und Weise nachgehen. Auch im Bereich der Akustik und der Rotationsbewegungen lernten wir durch haptische Wahrnehmung Einiges dazu.

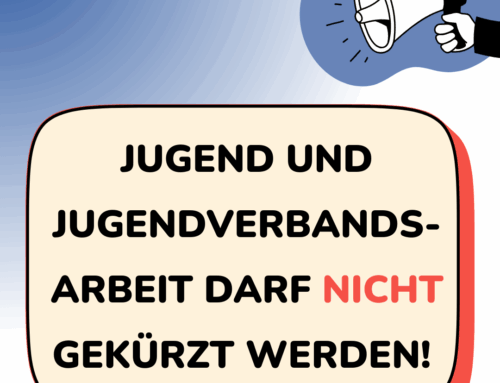

Nach diesem schönen Vormittag verbrachten wir ein bisschen Zeit in der uns mittlerweile gut bekannten Mall in Rehovot, um die letzten Souvenirs zu kaufen und die Klamottenläden unsicher zu machen. Um achtzehn Uhr würde uns der Bürgermeister Rachamim Malul empfangen, was uns dann doch etwas nervös machte. Zumal wir hörten, dass sich dieser nicht sicher war, ob man einen solchen Jugendaustausch weiterhin stattfinden lassen sollte. Unsere Antwort auf diese Frage war natürlich klar und wir wollten diese ihm gegenüber auch argumentativ belegen. Nachdem wir uns zum Büro des Bürgermeisters aufgemacht hatten, das im selben Gebäude wie das Einkaufszentrum liegt, wurden wir in einen großen Konferenzraum geführt und setzten uns in einen Stuhlkreis, in dessen Mitte der Tisch stand, an dem Otto Knüpfer, Daria Schefczyk und unsere israelischen Betreuer die Stellung hielten. Der Bürgermeister betrat den Raum und begrüßte uns. Er wollte zunächst ein paar Stimmen aus der Gruppe hören. Galia erzählte ihm, wie viel Spaß ihr der Austausch machte und welche Bedeutung er für sie hatte. Es ginge ihr nicht nur darum, zu feiern und Freunde zu finden, sondern auch um die Außenwirkung ihres Landes: Zeigen zu können, dass Israel alles bietet, was ein westliches Land auch bietet, dass man hier nicht auf nur Kamelen reitet, es Straßen und Einkaufszentren und einen ganz normalen Alltag gibt, das läge ihr am Herzen. Auch Charlotte, Anna und Friederike äußerten ihre positive Meinung über den Austausch, der uns allen einen einmaligen Einblick in ein sehr westliches Land gegeben hatte, der uns mit unglaublicher Gastfreundlichkeit und atemberaubenden Landschaften sowie einzigartigen kulturellen und religiösen Stätten und Orten in Berührung gebracht hatte und dessen Erfahrung wir alle niemals missen wollten. Diese Möglichkeiten sollte es auch für weitere Jugendgruppen aus Heidelberg geben, die neben all dem noch daran interessiert sind, Freundschaften zu schließen, welche die Länge eines solchen Aufenthalts überdauern werden. Der Bürgermeister fragte, ob wir denn wegen all dem, was man in den Medien so hört, Angst gehabt hätten, nach Israel zu kommen. Natürlich hatte es ein paar beunruhigte Großmütter und Tanten gegeben, aber dies hatte uns nicht abgehalten, zu fahren – zumal es nun mal die Aufgabe von Großmüttern und Tanten ist, sich ein bisschen zu sorgen. Otto Knüpfer sprach in dem Moment das aus, was wir alle dachten : „Wenn sie Angst gehabt hätten, wären sie jetzt nicht hier.“

Ein Gegenargument hierzu war schwer zu finden und der Bürgermeister schien zufrieden. Unser Besuch wurde mit Austausch von Geschenken und einem gemeinsamen Foto abgeschlossen. Auf dem Nachhauseweg waren unsere israelischen Austauschpartner glücklich und beruhigt, da sie definitiv eine Zukunft für den Austausch sahen. Den Sonntagabend ließen wir mit der Suche nach einer Eisdiele und ein paar letzten Einkaufsaktivitäten ausklingen.

Montagfrüh standen wir alle wieder fit oder zumindest halbwegs wach vor dem Havayot-Center, um nach Neot Kedumim aufzubrechen. Dies ist ein Themengarten, der die in der Bibel genannten Pflanzen zeigt. Wir befürchteten ein paar zähe Botanik-Lehrstunden, wurden allerdings positiv überrascht : Wir durften unser Glück als Ziegenhirten versuchen, wobei sich ein großer Vorrat an besonders schmackhaften Chips und Erdnussflips zum Anlocken der Ziegen als wesentlich wertvoller herausstellte als Tugenden wie Geduld oder Einfühlungsvermögen. Beim Zerkleinern des in Israel bekannten Zaatar-Krautes hatten wir Mädchen mit unserer Erfahrung in Sachen Kochen eindeutig die Nase vorn. Die Kräuter bekamen wir in kleinen Tütchen mit auf den Weg, ebenso wie den leckeren Dattelsirup, den wir vor Ort probierten. Auch die altertümliche Art der Weinherstellung wurde uns an diesem Tag vor Augen geführt und wir werden Winona nun wohl immer mit Rebekka ansprechen müssen, da sie in einer künstlerisch sehr wertvollen Darstellung der ersten Begegnung von Isaak und Rebekka in deren Rolle schlüpfte. Isaak wurde von Iason perfekt präsentiert. Die letzte Station in Neot Kedumim war ein Lagerfeuer – wir wollten nämlich unser eigenes Pitabrot herstellen.

Wir fertigten den Teig an und schafften es gemeinsam – unter Anleitung unseres sehr netten Führers Patrick -, den Pitas ihre typische runde und sehr flache Form zu verleihen. Nachdem wir sie dann gebacken hatten, stellten wir zur allgemeinen Freude fest, dass sie nicht nur optisch sondern auch geschmacklich gelungen waren. Nach diesem selbst gekochten Mittagessen fuhren wir mit dem Bus zurück nach Rehovot. Schließlich stand am Abend die große Abschlussparty in der Feuerwehrwache Rehovots an. Der Ort des Geschehens, aber vor allem auch das Programm gefiel uns sehr gut. Zwei unserer israelischen Freunde bedankten sich bei allen und betonten noch einmal, wie sehr ihnen die letzte Woche gefallen hatte. Auch wir bekundeten unseren Dank und sprachen aus, was wir schon länger dachten: Wir werden alle in Kontakt bleiben, so dass wir nächstes Jahr, wenn die Israelis uns besuchen, so nahtlos wie möglich an die tolle Zeit in Rehovot anknüpfen und möglichst viel der Gastfreundlichkeit und Warmherzigkeit, die uns entgegengebracht wurde, zurückgeben können. An diesem Abend überreichte Otto Knüpfer Geschenke an die israelischen Organisatoren des Austausches. Ihm selbst wurde von allen Beteiligten Lob und Dank entgegengebracht, zumal er sich – schon aufgrund seiner zahlreichen Besuche in Rehovot – dort nicht nur großer Bekanntheit, sondern auch vor allem hohen Ansehens und großer Beliebtheit erfreut.

Zum Abschied hatten die Israelis eine Diashow aus Fotos unserer Reise zusammengeschnitten. Diese hatten sie mit Musik und Texten unterlegt. Allein die Geste an sich und natürlich auch der Inhalt des Filmes, nämlich dass sie die Zeit mit uns sehr genossen hatten und voller Vorfreude auf ihren Besuch in Heidelberg im nächsten Sommer blickten, berührte uns alle sehr und stimmte uns in Anbetracht unserer baldigen Abreise auch traurig. Für Sentimentalitäten blieb allerdings keine Zeit – für die letzte Nacht war eine Übernachtungsparty geplant, für die wieder eine der israelischen Familien ihr Haus zur Verfügung stellte.

Also ging es schnell zu unseren Gastfamilien nach Hause, um den Rest unserer Koffer zu packen und uns mit Schlafsäcken und Decken auszustatten. In Danielles Haus wurde an jenem Abend recht viel Musik gemacht. Von Gesang bis hin zu außerordentlich schönem Klavierspiel war alles dabei. Im Garten schlugen wir unsere Zelte auf oder legten besser gesagt unsere Schlafsäcke zurecht und begannen, die Sterne am Himmel genauer unter die Lupe zu nehmen. Paula, Charlotte und ich richteten uns auf der Hollywood-Schaukel ein und ließen die letzten elf Tage Revue passieren. Zur Unterstützung unseres kollektiven Gedächtnisses zogen wir die auf den verschiedenen Kameras und Handys entstandenen Fotos zu Rate. Der Ausflug zu den Beduinen und der damit verbundene Kamelritt hatten allen sehr gut gefallen, aber auch unser Besuch in Jerusalem und die Zeit am toten Meer besaßen Favoritencharakter. Meine Highlights waren eindeutig der Besuch der Grabeskirche und der Ausflug zum Weizmann-Institut.

Telefonnummern hatten wir schon alle ausgetauscht und nun blieb uns nur noch, die letzte Nacht in Israel zu genießen. Der Abend wurde dank interessanter Gerüchte, denen es laut Paula und Charlotte nachzugehen galt, sehr effektiv zur Befragung mehrerer Delegationsmitglieder genutzt. So gab es einiges zu lachen und die Nacht ging nahtlos in den nächsten Morgen über, an dem so manche, die es sich auf den Sofas im Haus bequem gemacht hatten, sehr erschraken, als sie von den anderen auf sehr unterhaltsame Weise geweckt wurden. Auch die Ergebnisse der nächtlichen Befragungen und die allerneusten Klatschgeschichten wurden noch vor dem ersten ausgeschenkten Kaffee erfolgreich von Paula in der Funktion des Hermes verbreitet und schließlich am Frühstückstisch ausdiskutiert.

So verging der Morgen wie im Flug und ehe wir uns versahen, standen wir vor dem Bus, der uns zum Flughafen bringen sollte, und mussten uns dem tränenreichen Abschied von unseren Freunden und ihren Familien stellen. Wir alle trugen die grünen Hemden des Austauschs und die weißen Kappen, die wir dank Galias Organisationstalent alle mit unseren Unterschriften verziert hatten. Schweren Herzens und mit der Gewissheit, per Facebook, Skype und Mail in Kontakt zu bleiben, verabschiedeten wir uns also und fuhren in die Richtung des Ben-Gurion Flughafens. Die Kontrollen am Flughafen überstanden wir ohne Probleme. Selbst das fragwürdige Zataar-Kraut stellte keinen Grund für Ärger dar. Die Frage nach dem Übergepäck war allerdings wesentlich dringlicher geworden als auf der Hinreise. Die Gepäckstücke wurden diesmal nämlich zusätzlich durch Mitbringsel und recht schwere Kosmetikflaschen beschwert. Aber es stellte sich heraus, dass meisten von uns – ohne die Geschenke für die Gastfamilien – sogar etwas weniger schweres Gepäck hatten. Es blieb noch Zeit, am Flughafen in Ruhe einen Kaffee zu trinken und die übriggebliebenen Schekel im berühmt-berüchtigten „Duty Free“- Shop für hochwertige und ganz bestimmt nur ein bisschen überteuerte Sachen auszugeben. Den Flug verbrachten wir teils im Dämmerzustand, teils auf die spannenden Lufthansa-Filme oder das leckere Essen konzentriert.

Nach einem solch schönen und abenteuerlichen Aufenthalt wieder in Deutschland anzukommen, fühlte sich fast unwirklich an und wir alle konnten kaum glauben, wie schnell die Zeit vergangen war. Auf der Heimfahrt im Bus erzählte uns Otto Knüpfer noch kurz und bündig etwas über den Stadtjugendring und wir hatten noch einmal die Möglichkeit, vor allen etwas zu sagen:

Wir waren sehr freundlich aufgenommen worden und waren auf eine große Offenheit und eine sehr liberale Einstellung getroffen. Keiner von uns hatte sich auch nur einen Moment unsicher gefühlt. Unsere Austauschpartner und ihre Familien hatten sich als warmherzige Freunde und interessierte, aufgeschlossene Gesprächspartner herausgestellt und wir hatten während unseres Aufenthaltes jegliche Vorurteile oder Ängste, die wir einem Land im Nahen Osten gegenüber eventuell gehegt hatten, guten Gewissens über Bord werfen können. Die Israelis machen gerne den Scherz, dass sie selbst genauso sind wie die im ganzen Lande weitverbreiteten Kaktusfrüchte, dort „Sabres“ genannt: Außen hart und stachelig und innen weich.

Abgesehen davon, dass wir diese vermeintliche äußere Härte nicht kennengelernt haben, scheint mir diese Metapher auch auf die Außenwirkung Israels zuzutreffen: Wir hören schreckliche Dinge über den Nahen Osten und stellen uns Israel vielleicht sogar als Kriegsgebiet oder in irgendeiner Form gefährlichen Ort vor, doch in Wirklichkeit haben wir es hier mit einer sehr westlich orientierten Start-Up-Nation zu tun, die sich sowohl kulturell als auch wissenschaftlich in rasantem Tempo weiterentwickelt und den Wunsch hegt, ihr Bild ins richtige Licht rücken zu können.

Deshalb sind solche Jugendaustauschprogramme, wie der Stadtjugendring Heidelberg sie organisiert, auch von so großer Bedeutung – nicht nur, damit wir heute auf eine tolle Zeit in Israel zurückblicken können, in dem Wissen, neue Freunde gefunden und ein Abenteuer erlebt zu haben, sondern auch, um berichten zu können, was einen wirklich erwartet, wenn man die kluge Entscheidung trifft, mit nach Rehovot zu fahren.

Ein Bericht von Parze Petersen